在口腔科的临床治疗中,拔牙是一项常用技术,但你知道吗?除了人类临床治疗,拔牙相关研究还会借助动物模型开展。今天就为大家详细梳理拔牙的临床知识与动物实验研究内容,帮你清晰区分二者。

-

牙槽骨会出现进行性吸收与萎缩;

-

邻牙倾斜、对颌牙伸长,进而导致咬合功能紊乱;

-

前牙区缺失会影响发音和面部美观;

-

儿童乳牙早失可能造成牙颌系统发育异常。

-

20 世纪 50 年代,龋齿、牙周炎是拔牙的主要原因;

-

随着牙体、牙髓治疗技术发展,因龋齿拔牙的情况已减少;

-

如今,为改善牙齿整齐度和美观,减数拔牙(拔除 1-2 个前磨牙以排齐前牙)成为矫正上前牙列不齐的常用方法。

-

绝对适应证:无法通过常规治疗保留的患牙,以及引起全身或局部疾病的病灶牙;

-

相对适应证:影响功能或美观的错位牙、无症状但有潜在风险的阻生牙及埋伏牙、无咬合功能的第三磨牙。

SD 大鼠(Sprague-Dawley Rat)因其牙齿解剖结构与人类相似、繁殖周期短、遗传背景清晰等特点,成为口腔医学研究中构建牙齿缺失模型的首选实验动物。需要特别说明的是,以下内容为口腔医学和生物医学研究中的动物实验方法,并非针对人类的临床治疗操作,主要用于探索牙齿缺失后的相关机制及治疗方案。

-

物种:选用 SD 大鼠(Sprague-Dawley Rat);

-

年龄:10-12 周龄;

-

体重:280g-320g 左右;

-

麻醉:采用腹腔注射麻醉,推荐戊巴比妥钠,剂量为 40mg/kg;

-

器械:包括显微外科镊子(尖端直径≤0.5mm)、专用牙科探针、显微外科手术器械套装,以及明胶海绵、棉签等止血材料。

-

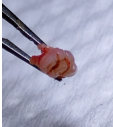

拔牙位点:选择上颌第一磨牙(因体积最大、操作空间充足);

-

操作要点:采用微创技术,轻柔摇动牙齿,控制力度避免损伤牙槽骨,需彻底止血(必要时使用止血材料)。

在牙齿缺失模型基础上,牙钉植入实验可进一步模拟种植体修复过程,其操作规范直接影响实验数据的可靠性。

-

术前准备:破坏下颌前臼齿以创造植入空间,植入位点为近中端(距牙槽嵴顶 2-3mm);

-

植入要求:角度垂直于骨面,大小视实验材料而定。

观察时间点:基础观察(术后 1 天、3 天)、短期观察(1 周、2 周)、中长期观察(4 周、8 周),特殊观察点可根据实验需求设定;

-

骨质发育不足(较脆):特征为骨小梁稀疏、骨密度偏低,操作中易发生牙槽骨骨折、难以保持拔牙窝形态,且术后并发症风险增加;

-

骨质过度发育(致密):特征为骨小梁致密、骨密度显著增高,操作中会增加牙齿脱位阻力、延长手术时间、提高器械损耗率及操作难度;

-

影像学分析:通过 Micro-CT 扫描检测骨体积分数(BV/TV)、骨小梁厚度(Tb.Th)等指标;

-

组织病理学分析:采用 HE 染色(观察骨组织形态)、Masson 三色染色(评估胶原纤维)、TRAP 染色(分析破骨细胞活性)、甲苯胺蓝染色(观察软骨组织);

-

分子生物学检测:qPCR 检测骨代谢相关基因(RUNX2、OCN、RANKL/OPG),Western Blot 检测关键蛋白表达,免疫组化定位蛋白表达位置;

-

生物力学评估:包括双能 X 线吸收法(DXA)检测骨密度、共振频率分析(RFA)评估种植体稳定性、三点弯曲试验检测生物力学性能。

SD 大鼠牙齿缺失模型的应用已覆盖口腔医学多个研究领域,为临床创新提供了重要实验依据:

-

牙槽骨病理机制(如拔牙后牙槽骨吸收的分子机制);

-

再生材料评估(如羟基磷灰石、胶原 - 羟基磷灰石支架、BMP-2 等生长因子的效果);

-

口腔种植研究(种植体表面处理技术、涂层材料及骨整合机制);

-

再生医学研究(牙源性干细胞、间充质干细胞的治疗应用);

-

组织工程(3D 打印支架、细胞 - 材料复合体构建);

-

疾病相关研究(如骨质疏松、糖尿病、衰老对口腔组织的影响及全身相互作用机制)。

若您在 SD 大鼠牙齿缺失模型构建、拔牙动物实验设计或相关研究中需要专业支持与合作,欢迎联系深圳灵赋拓普生物科技有限公司,可关注后在后台私信获取更多模型资料。

灵赋拓普拥有丰富的实验模型构建经验和专业技术团队,可提供从实验设计到结果分析的全流程服务,助力您的研究高效推进。期待与您携手,共同推动口腔医学研究的发展!